En quoi les thérapies comportementales et cognitives sont-elles particulières?

Les thérapies comportementales et cognitives, dites TCC, ont la particularité de se centrer sur les difficultés dans « l’ici et maintenant », c’est-à-dire les problèmes concrets que rencontre la personne

Bien que prenant en compte l’histoire de la personne et l’origine des difficultés dans le passé, les thérapies comportementales et cognitives s’intéressent avant tout à la résolution des problèmes actuels, à un mieux-être dans la vis quotidienne.

Par des techniques que le patient apprend à utiliser au cours de sa thérapie, les thérapies comportementales et cognitives, visent à modifier les comportements et les pensées qui sont inadaptés ou source de souffrance.

Le but de ces thérapies n’est pas seulement d’aller mieux, mais et surtout, de changer, d’apprendre à appréhender soi-même, les autres et l’environnement de façon plus épanouissante.

En effet, les thérapies comportementales et cognitives permettent d’explorer la perception de soi-même, des autres et du monde en général, et de déterminer comment le comportement influence les pensées et les émotions (et vice-versa).

Les TCC sont dites actives, dans le sens où le patient aura des exercices à faire entre les séances, à la maison, au restaurant, dans un ascenseur, dans la rue, au travail (en fonction du problème travaillé)… Afin de faciliter, d’accélérer, la mise en place de nouveaux comportements.

Les principes clés des thérapies comportementales et cognitives

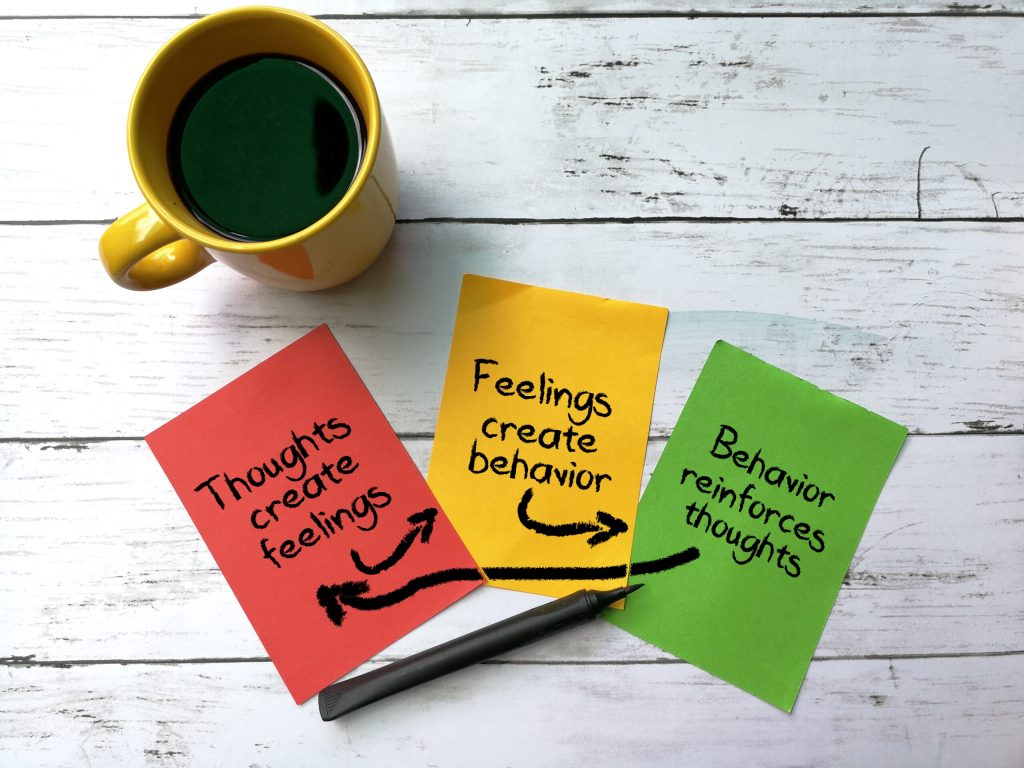

En thérapie comportementale et cognitive, les difficultés sont comprises comme étant la conséquence de croyances négatives et de comportements inadaptés. C’est pourquoi, on s’intéresse à la triade: pensée, émotion, comportement.

Il y donc 3 axes d’intervention possibles. Ces axes sont complémentaires.

- L’axe cognitif: il concerne les pensées, perceptions, réflexions, interprétations, mais aussi les souvenirs, les images… Concrètement: ce qui se passe dans la tête.

- L’axe émotionnel: les émotions (joie, tristesse, colère, peur, anxiété, honte), la souffrance et les sensations physiques…Concrètement: ce que l’on ressent dans son corps.

- L’axe comportemental: Les comportements. Concrètement: ce que l’on fait.

De ce fait:

- Notre comportement induit des émotions, qui elles-mêmes génèrent des pensées

- Nos émotions vont influer sur notre comportement, ce qui va aussi générer des pensées

- Nos pensées génèrent des émotions, ce qui va modifier notre comportement

- Notre comportement génère des pensées et cela modifie nos émotions

- Nos pensées ont de l’influence sur notre comportement, ce qui modifie nos émotions

- Nos émotions génèrent des pensées, ce qui a de l’influence sur nos comportements

Autrement dit, notre comportement, nos pensées et nos émotions, sont en interaction tout le temps. Si l’on modifie un élément de la triade, les autres éléments vont évoluer.

Exemples de techniques utilisées

- Le questionnement socratique

- La désensibilisation systématique

- L’exposition

- L’exposition avec prévention de la réponse

- La restructuration cognitive

- Le jeu de rôle L’entraînement aux habiletés sociales

- La résolution de problème

- La relaxation

Les indications de la thérapie comportementale et cognitive

- L’anxiété et les troubles anxieux (crise d’angoisse, attaque de panique, trouble anxieux généralisé, inquiétudes…)

- Les TOC, les phobies, la phobie sociale (timidité, peur des autres), agoraphobie

- La dépression

- Le stress

- Les troubles du comportement alimentaire (boulimie, vomissements, anorexie, orthoréxie)

- La souffrance au travail, le burn-out

- Les difficultés sexuelles

- Les addictions (alcool, tabac, achats compulsifs, internet…)

- …

Les thérapies comportementales et cognitives peuvent aussi vous aider si vous êtes concerné par:

- un comportement colérique, impulsif

- la timidité et la tendance à rester en retrait, une mauvaise opinion de vous-même

- l’épuisement professionnel

- des difficultés à parler en public, un problème d’affirmation de soi, une mauvaise estime de soi

Un exemple pour mieux comprendre:

Suite à une morsure de chien, un enfant peut développer l’idée que les chiens sont méchants (généralisation abusive). De ce fait, il va se méfier des chiens et en avoir peur, puisqu’il a l’idée qu’un chien c’est dangereux.

La mère de cet enfant qui a eu elle même très peur, peut renforcer, sans le vouloir, la peur de son enfant, par des attitudes, des gestes… Cet enfant va commencer à développer des techniques d’évitement, comme par exemple changer de trottoir lorsqu’il y a un chien… Ces évitements vont renforcer sa peur des chiens. Cet enfant peut devenir, des années plus tard, un adulte qui a une phobie des chiens.

En ce confrontant, très progressivement, en imagination dans un premier temps, puis dans le réel, à sa peur et à son ressenti corporel, il aura de moins en moins peur. Ses pensées concernant les chiens et leur méchanceté supposée, commenceront à se modifier. En évitant d’éviter, il prendra conscience de sa capacité à faire face. Petit à petit, il prendra confiance en lui et révisera son jugement: « certains chiens sont méchants ».

En résumé

Il est établi depuis longtemps, que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous perturbent, mais la façon dont nous les percevons. Les émotions que nous ressentons face à l’événement nous sont difficiles à vivre et à accepter.

Avec les TCC nous pouvons apprendre à changer la façon dont nous pensons. C’est ce que l’on nomme la restructuration cognitive. Cela entraine une modification de:

- ce que nous ressentons

- la façon dont nous nous percevons et dont nous percevons les autres

- la manière dont nous envisageons les situations

- notre comportement

« Ce qui trouble les hommes ce ne sont pas les choses mais les jugements qu’ils portent sur les choses. »

Epictète